La méningite amibienne est une infection cérébrale rare mais mortelle qui évolue rapidement, souvent avec des conséquences fatales. Aux États-Unis, presque tous les cas entraînent la mort dans les jours suivant l’apparition des symptômes. L’un des coupables les plus connus est Naegleria fowleri, souvent appelée « amibe mangeuse de cerveau ».

Cet organisme microscopique se développe dans l’eau douce chaude et peut pénétrer dans l’organisme par le nez lors d’activités telles que la natation ou la plongée. Contrairement à la méningite bactérienne ou virale, qui peut être traitée par des antibiotiques ou des antiviraux, la méningite amibienne est beaucoup plus difficile à gérer. Cet article explore les causes, les symptômes, le diagnostic et les options de traitement de la méningite amibienne.

Qu’est-ce que la méningite amibienne ?

La méningite amibienne est une infection cérébrale rare mais grave causée par des amibes libres, des organismes microscopiques présents dans l’eau douce chaude et le sol. La cause la plus connue est Naegleria fowleri, souvent appelée « amibe mangeuse de cerveau ».

Cette infection se produit lorsque l’amibe pénètre dans l’organisme par le nez et se déplace jusqu’au cerveau, entraînant une inflammation et la destruction des tissus cérébraux. Contrairement à la méningite bactérienne ou virale, la méningite amibienne évolue rapidement et est souvent mortelle.

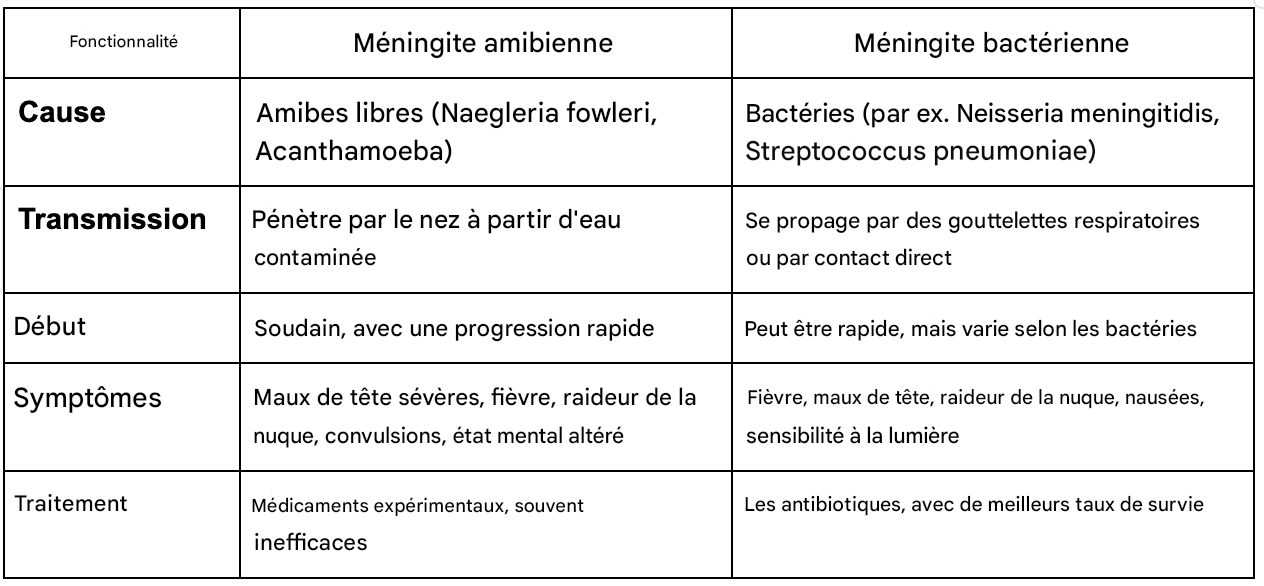

Différence entre la méningite amibienne et la méningite bactérienne

Bien que la méningite amibienne et la méningite bactérienne provoquent toutes deux une inflammation du cerveau, elles présentent des différences essentielles :

La méningite amibienne est beaucoup plus rare mais nettement plus mortelle que la méningite bactérienne, avec un taux de survie inférieur à 5 %.

Types de méningite amibienne

Il existe trois principaux types de méningite amibienne, chacun étant causé par une amibe différente :

- Méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) : Causée par Naegleria fowleri, c’est la forme la plus agressive, entraînant souvent la mort en quelques jours. Elle touche principalement les personnes qui ont été exposées à de l’eau douce chaude.

- Encéphalite amibienne granulomateuse (EAG) : causée par Acanthamoeba et Balamuthia mandrillaris, cette forme évolue plus lentement et peut toucher les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

- Acanthamoebiase disséminée : infection plus systémique causée par Acanthamoeba, qui peut se propager au-delà du cerveau vers d’autres organes, entraînant des lésions cutanées et des infections oculaires.

Il est essentiel de comprendre les différences entre ces types d’infection pour pouvoir les reconnaître et intervenir rapidement.

Causes et transmission

La méningite amibienne est une infection cérébrale potentiellement mortelle causée par des organismes microscopiques appelés amibes. Bien que rare, cette maladie est presque toujours fatale, d’où l’importance de comprendre comment elle se propage et qui est à risque.

Organismes responsables

La méningite amibienne est causée par des amibes libres, des organismes microscopiques présents dans l’eau douce chaude, le sol et parfois dans les piscines mal entretenues ou les réseaux d’eau contaminés. Les trois principaux types d’amibes pouvant entraîner une infection sont les suivants :

- Naegleria fowleri : la cause la plus fréquente de méningo-encéphalite amibienne primitive (PAM). Cette « amibe mangeuse de cerveau » se développe dans les lacs d’eau douce chaude, les rivières et les sources chaudes.

- Acanthamoeba spp. : provoque l’encéphalite amibienne granulomateuse (EAG), une infection à progression plus lente souvent observée chez les personnes immunodéprimées.

- Balamuthia mandrillaris : une autre cause d’encéphalite amibienne granulomateuse, généralement présente dans le sol, qui peut pénétrer dans l’organisme par les plaies ou par inhalation.

Comment l’infection se produit-elle ?

L’infection se produit lorsque de l’eau contaminée est aspirée de force par le nez, par exemple lors des activités suivantes :

- nager, plonger ou immerger la tête dans des lacs d’eau douce chaude, des rivières ou des piscines mal entretenues ;

- utiliser de l’eau du robinet pour se rincer le nez sans la stériliser correctement, par exemple dans des lotos ;

- Effectuer des rituels de purification religieux avec de l’eau non traitée.

Une fois dans le nez, N. fowleri se déplace le long du nerf olfactif (qui relie le nez au cerveau), pour finalement atteindre le cerveau et provoquer une inflammation mortelle.

Qu’est-ce qui ne provoque pas d’infection ?

- Boire de l’eau contaminée : N. fowleri ne peut pas survivre dans l’estomac, donc avaler de l’eau infectée n’est pas nocif.

- Inhaler de la vapeur d’eau ou des gouttelettes : aucun cas n’a été lié à la brume ou à la vapeur provenant de sources contaminées.

- Transmission interhumaine : la méningite amibienne ne peut pas se transmettre d’une personne à une autre, y compris par transplantation d’organes.

Réduire le risque

Comme N. fowleri est très résistante aux méthodes de traitement de l’eau telles que la chloration, la prévention consiste à limiter l’exposition. Le port d’un pince-nez lors de la baignade en eau douce et la stérilisation de l’eau d’irrigation nasale (bouillie ou distillée) peuvent réduire considérablement le risque d’infection.

Symptômes et diagnostic

La méningite amibienne est une infection à évolution rapide et potentiellement mortelle qui affecte le cerveau. Les premiers symptômes peuvent être confondus avec des maladies courantes, ce qui retarde souvent le diagnostic. Comme l’infection se propage rapidement, il est essentiel de reconnaître les symptômes et de consulter un médecin dès que possible.

Symptômes de la méningite amibienne

Les symptômes de la méningite amibienne varient en fonction du type d’amibe à l’origine de l’infection. Cependant, la plupart des cas présentent des signes précoces similaires qui s’aggravent rapidement.

Symptômes précoces (1 à 9 jours après l’exposition)

- Maux de tête violents

- Fièvre

- Nausées ou vomissements

- Raideur de la nuque

- Fatigue ou confusion

Symptômes avancés :

- Convulsions

- Hallucinations

- Perte d’équilibre

- Sensibilité à la lumière

- Altération de l’état mental (difficulté à penser, à parler ou à se souvenir)

- Coma (dans les cas graves)

Pour les infections à Naegleria fowleri, les symptômes apparaissent généralement dans les 1 à 12 jours suivant l’exposition et s’aggravent rapidement, entraînant la mort en quelques jours. Les infections à Acanthamoeba et à Balamuthia se développent plus lentement, mettant parfois des semaines ou des mois à présenter des symptômes graves.

Diagnostic de la méningite amibienne

La méningite amibienne étant rare, elle est souvent diagnostiquée à tort comme une méningite bactérienne ou virale. Cependant, un diagnostic précoce et précis est essentiel pour le traitement.

Méthodes de diagnostic

- Évaluation clinique : les médecins évaluent les symptômes, l’exposition récente à l’eau douce et les antécédents médicaux généraux.

- Ponction lombaire : un échantillon de liquide céphalorachidien (LCR) est testé pour détecter des signes d’infection. Dans la méningite amibienne, le LCR peut présenter un nombre élevé de globules blancs, de faibles taux de glucose et la présence d’amibes.

- Examen microscopique : Un échantillon direct de LCR est examiné au microscope pour rechercher des amibes vivantes.

- Test de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) : Ce test détecte l’ADN des amibes dans le LCR, ce qui permet un diagnostic plus précis et plus rapide.

- Imagerie cérébrale (IRM ou tomodensitométrie) : Les scanners peuvent révéler un gonflement du cerveau mais ne confirment pas la présence d’amibes.

- Biopsie tissulaire (pour Acanthamoeba et Balamuthia) : Si une infection est suspectée mais non confirmée, un petit échantillon de tissu cérébral ou cutané peut être testé pour détecter la présence d’amibes.

Difficultés de diagnostic

- Les symptômes ressemblent à ceux d’autres formes de méningite, ce qui retarde le traitement approprié.

- Les infections amibiennes sont rares, elles peuvent donc ne pas être envisagées dans un premier temps.

- La maladie progresse rapidement, nécessitant des tests rapides et spécialisés.

La méningite amibienne étant presque toujours mortelle, une détection précoce est essentielle pour améliorer les chances de survie. Si une personne présente des symptômes après avoir été exposée à de l’eau douce, elle doit immédiatement consulter un médecin.

Traitement et prise en charge

La méningite amibienne est une infection extrêmement agressive et les taux de survie restent faibles. Cependant, un diagnostic précoce et un traitement immédiat peuvent améliorer les chances de survie. Le traitement actuel vise à éliminer l’amibe, à réduire l’enflure du cerveau et à fournir des soins de soutien pour gérer les symptômes.

Options de traitement actuelles

Il n’existe pas de traitement unique et garanti contre la méningite amibienne, mais une combinaison de médicaments antimicrobiens, de soins de soutien et de traitements expérimentaux peut aider certains patients. L’infection progressant rapidement, le traitement doit être instauré dès qu’elle est suspectée.

Traitements antimicrobiens

Les médecins utilisent une combinaison de médicaments antifongiques, antiparasitaires et antibactériens pour combattre l’amibe. Les médicaments les plus couramment utilisés sont les suivants :

- Miltefosine : un médicament antiparasitaire qui s’est révélé prometteur dans le traitement des infections à Naegleria fowleri. Il est souvent associé à d’autres traitements.

- Amphotéricine B : un puissant antifongique qui est injecté directement dans la circulation sanguine ou le liquide céphalo-rachidien pour tuer l’amibe.

- Rifampicine et azithromycine : des antibiotiques qui peuvent aider à ralentir l’infection lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres médicaments.

- Fluconazole et voriconazole : médicaments antifongiques pouvant être inclus dans les plans de traitement.

- Dexaméthasone : stéroïde utilisé pour réduire l’inflammation cérébrale.

Mesures de soins de soutien

La méningite amibienne provoquant un gonflement cérébral important et des lésions organiques, les soins de soutien sont importants pour gérer les symptômes et prévenir les complications. Ils peuvent inclure :

- Perfusion intraveineuse (IV) de liquides : pour prévenir la déshydratation et maintenir la pression artérielle.

- Ventilation mécanique : les patients dans un état critique peuvent avoir besoin d’un respirateur pour les aider à respirer.

- Médicaments antiépileptiques : utilisés si l’infection provoque des crises.

- Thérapie par le froid (hypothermie thérapeutique) : l’abaissement de la température corporelle peut aider à réduire l’enflure du cerveau.

Thérapies émergentes et recherche

La méningite amibienne étant rare, la recherche de nouveaux traitements se poursuit. Les scientifiques explorent des moyens novateurs d’améliorer les taux de survie grâce à des traitements expérimentaux. L’une des approches consiste à tester de nouvelles combinaisons de médicaments afin d’identifier des thérapies plus efficaces.

Les chercheurs étudient également des méthodes d’administration ciblée de médicaments, qui visent à transporter les médicaments directement vers le cerveau pour de meilleurs résultats. En outre, l’immunothérapie est à l’étude pour renforcer la réponse immunitaire naturelle de l’organisme afin de lutter plus efficacement contre l’infection.

Bien que ces traitements soient encore au stade expérimental, ils offrent l’espoir d’améliorer les résultats à l’avenir.

Plusieurs institutions médicales mènent des essais cliniques pour développer de meilleures stratégies de traitement. Ces essais portent sur :

- Tester de nouveaux médicaments et de nouvelles combinaisons de médicaments.

- Évaluer l’efficacité de la miltéfosine en association avec d’autres traitements.

- Étudier les facteurs génétiques qui affectent la sensibilité aux infections à Naegleria fowleri.

Bien que la méningite amibienne reste difficile à traiter, les recherches en cours laissent espérer de meilleures options thérapeutiques à l’avenir. Toute personne suspectée d’être atteinte de cette infection doit immédiatement consulter un médecin en urgence, car un traitement précoce offre les meilleures chances de survie.

Prévention et santé publique

La méningite amibienne est rare mais presque toujours mortelle, d’où l’importance de la prévention. Comme il n’existe pas de remède garanti, la meilleure façon de se protéger est de réduire l’exposition aux amibes nocives. Les mesures de santé publique jouent également un rôle clé dans la sensibilisation et l’amélioration de la sécurité de l’eau.

Mesures préventives

Bien qu’il n’existe pas de vaccin contre la méningite amibienne, les individus peuvent prendre des mesures pour réduire leur risque :

- Éviter l’exposition à l’eau douce chaude : Naegleria fowleri se développe dans les lacs, les rivières et les sources chaudes, surtout en été. Éviter de nager dans l’eau douce non traitée lorsque les températures sont élevées.

- Utiliser une protection nasale : si vous nagez dans de l’eau douce chaude, portez un pince-nez ou gardez la tête hors de l’eau pour empêcher l’eau de pénétrer dans votre nez.

- Utiliser de l’eau stérile pour le rinçage nasal : N’utilisez jamais l’eau du robinet dans les lotos ou pour l’irrigation nasale à moins qu’elle n’ait été bouillie pendant au moins une minute (ou trois minutes à haute altitude) et refroidie. L’eau stérile ou distillée est l’option la plus sûre.

- Maintenez une bonne hygiène de la piscine et du spa : Assurez-vous que les piscines, les spas et les parcs aquatiques sont correctement chlorés et régulièrement entretenus.

- Pratiquez de bons soins des plaies : Couvrez les plaies ouvertes et évitez tout contact avec la terre ou l’eau contaminée.

Efforts de santé publique

Les autorités sanitaires et les chercheurs travaillent activement à la prévention de la méningite amibienne par le biais de diverses initiatives. Les réglementations sur la sécurité de l’eau se concentrent sur la surveillance et l’amélioration du traitement de l’eau dans les piscines publiques afin de réduire les risques de contamination.

Les campagnes de sensibilisation du public visent à informer les communautés, en particulier dans les zones à haut risque, sur les dangers de la méningite amibienne et les mesures qu’elles peuvent prendre pour prévenir l’infection. Des efforts sont également en cours pour développer des méthodes de diagnostic rapide, car la détection précoce est essentielle pour améliorer les taux de survie.

En outre, les recherches en cours soutiennent le développement d’options de traitement plus efficaces pour les patients infectés, offrant l’espoir de meilleurs résultats à l’avenir.

Points clés

- La méningite amibienne est une infection cérébrale rare mais mortelle, la plupart des cas entraînant la mort en quelques jours, en particulier ceux causés par Naegleria fowleri.

- L’infection se produit par exposition à de l’eau ou de la terre contaminée, par pénétration dans le corps par le nez, par des plaies ouvertes ou par inhalation.

- Les premiers symptômes, tels que maux de tête, fièvre, nausées et raideur de la nuque, ressemblent souvent à des maladies courantes, ce qui retarde le diagnostic.

- Les options de traitement sont limitées. La meilleure chance de survie est une combinaison de miltéfosine, d’antifongiques et de soins de soutien, bien que les taux de réussite restent faibles.

- Comme il n’existe pas de remède garanti, une intervention médicale précoce et des mesures préventives restent la meilleure défense contre cette infection dévastatrice.